“大智慧”助推品位提升 “大数据”实现精益求精

——“3•19城市管理日”看我市数字化城市管理迸发的“智慧效应”

一座现代化城市,三分建设七分管理。

“把科技融入城市管理,使之发挥‘千里眼’和‘顺风耳’的‘智慧作用’!”在城市治理方式之路上,我市借科技之力,编织了数字化城市管理新网络,给“山清水秀地干净”的城市品牌着了最为靓丽的底色。

2010年12月28日,数字化城市管理系统建成启动运行。五年多来,以数字化城市管理为轴心、覆盖全柳州的“大城管”格局基本形成,城市品质全面提升,并获评2015中国十佳宜居城市、2015年中国最具幸福感城市、2015中国最美丽城市……

“十二五”:数字化”带来城市治理新嬗变

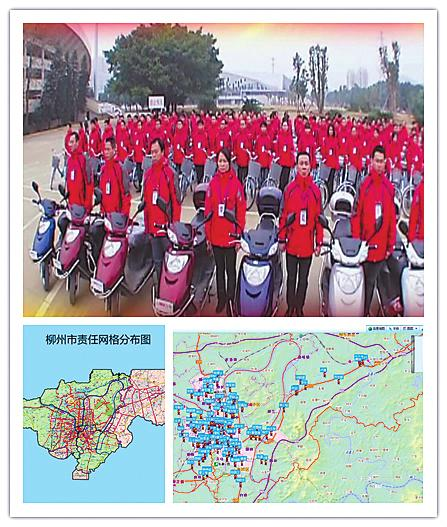

整装待发的城市管理队伍

夜间处置线缆意外事故

开通“柳州是我家”微信平台

“这是一座工业强、山水美、环境好的生态宜居之城,是环境美的样本和典范!”2015年5月22日来柳视察的台湾地区第十二届全国人大代表代表团这样点评“柳州印象”。由此,从一定程度说明我市数字化城市管理发挥了积极作用、带来了新的变化。这些新变化,大家都看得见、感受得到。

“数字”平台日臻完善管理效率高起来

城市快速发展,一些“城市病”随之而来。我市顺应城市管理新要求,建设开发数字化城市管理系统,整合形成横向到边、纵向到底的数字化城市管理平台,专治“城市病”,形成了一整套城市治理新机制,把城市管理带入了“高效模式”。

“我市数字化城管系统包括市级监督和指挥平台,及四城区和柳东、阳和二级指挥平台,数字城管终端延伸至街道、社区,按照城管执法体制改革的相关要求,数字化城市管理网络将很快拓展至六县。”市城市管理信息中心有关负责人介绍,这些系统整合了资源,形成了联动的一体,在市容环境整治、严打“两违”、市政设施管理、绿化维护等方面发挥了“侦察兵”的作用。

2015年,我市完成了柳东新区(含阳和片区)地理信息普查测绘、建库、系统扩容,完成了市级数字化城市管理系统二期建设,监管范围拓展至267平方公里,责任单元网格由69个增加至98个,覆盖了37个街道(镇)、305个社区(村)。

谈及平台建设与完善,这名负责人用“五个率先”来概括:数字化城市管理系统率先采用“公司投资、政府租用、部门使用”的建设模式,实现了与天网工程、政务云平台、国土地理信息系统资源共享、互联互通;2013年5月我市在全区率先建立首个“柳州是我家”城市管理微信公众平台,实现了微信公众平台与数字化城市管理系统的无缝对接;率先开发“处置通”APP应用平台,实现了城市管理问题在线办理、查询、地图定位、导航、通讯呼叫交流等功能;率先搭建视频抓拍管理平台,实时对全市主次干道、在建工地、柳江河道等重点区域进行视频监控、抓拍,及时准确地掌握所监控路口、路段的街面秩序;率先研发了大数据分析系统,实现了各城区(管委会)、委办局、企业的数据集中、数据共享等云服务部署,满足数字城管各终端用户的业务需求,实现大数据云平台整体运筹,为城市管理决策提供实时数据支撑。

数字看效率。五年来,数字化城市管理系统共受理案件信息115.97万件,立案111.55万件,结案107.66万件,结案率96.51%。“市容巡查员日均上报案件800件左右,发现城市管理问题的能力比系统运行前提升了12倍;井盖丢失等问题以前3至5天都难以确认责任单位,处置问题往往需要十天半月,现在通过系统2个小时即可确定责任单位,并做好安全防护,24小时协调督办解决问题,工作效率提高了10倍以上。”这名负责人说。

效率看转变。数字化城市管理系统上线后,实现城市管理工作由“被动”到“主动”、城市管理从“单打独斗”到“齐抓共管”、解决城管问题能力由“弱”到“强”、城管难题从“难解决”到“有办法”、城市管理由“粗放式”向“精细化”的五大转变。“数字化城市管理系统整合全市70多家管理部门的部件数据资源,采用‘城市事部件管理法’,无论是在扬尘治理、整治露天烧烤,还是在整治车轮带泥等方面,联动处置的效果都非常明显。”这名负责人表示。

“数字”作用日渐增强城市颜值显出来

城市之美,美在外表,更美在内涵;城市之质,质在颜值,更质在内品。伴随着数字化城市管理系统“千里眼”“顺风耳”作用淋漓尽致的发挥,柳州这座城市散发出更多的品质之美,老百姓生活在龙城也更有归属感、幸福感。

数字化城市管理系统依托科技手段,对车辆撒漏、乱摆卖、路面开挖、户外广告等城市管理问题实行不漏网的监控。市容巡查员每天按照“主要道路三遍,次要道路两遍”的要求,在工作网格内全覆盖、不间断、无遗漏地巡查上报、核实、核查城市管理问题,利用“城管通”采集现场图片、影像、声音等,并通过系统上报立案。设立视频抓拍专职座席,利用“天网”和城管监控摄像头,实时对全市主次干道、重点区域进行视频监控、抓拍立案。多方联动,让责任单位到一线巡查、执法、维护、协调的值勤率得到大幅度提升,对井盖缺失破损、线缆断开垂掉、车辆撒漏带泥污染城市道路等重点、难点问题,做到第一时间发现和处置。

据统计,2015年,数字化城市管理系统为执法部门提供车辆撒漏、乱摆卖、路面开挖等有效执法线索3600多条,有效助推了散体物料运输车逐步密闭运输,老式建筑垃圾车升级换代,主城区建筑工地运输车辆全部更换为新型智能环保渣土车;新型烧烤无烟设备慢慢推广,环保无烟烧烤设备占20%左右;桥上垂钓得到遏制,河道船只随意进出、采砂等现象得到缓解;协助12345政府热线转接转办2795件,协助“110”应急指挥平台督办解决市民诉求644件;与交警指挥中心互动,查处重大撒漏案件26件;处置无主井盖、线缆低垂、管道堵塞外涌等案件5568件;“数字城管”还立足现有力量,助力开展市容环境综合整治“百日大会战”、车辆滴撒漏、露天烧烤、户外广告等专项整治。

正是数字化城市管理的“火眼金睛”,市容“面子”得到大改观,一个干净、整洁、有序、优美、畅通的城市环境浑然而成。“市区主次干道、大街小巷路面变得更加整洁干净了;繁华商业圈、学校、公园、广场、市场周边、市民反映强烈的占道经营摊点变得更加少了;‘泥头车’扬尘撒漏的现象变得更加少了;户外广告和门店招牌违规的现象少了;柳江边上违章建(构)筑物、违章菜地等各种‘污染’少了……”广大市民感受到了数字化城市管理给城市带来的新变化。

“十三五”:“智能化”推动城市治理新提升

开通城市管理“12319”热线

城市是现代文明的标志。近日颁发的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,创新城市治理方式,推进城市智慧管理,加强城市管理和服务体系智能化建设,促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合,提升城市治理和服务水平,要求到2017年年底,所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。

东风吹,战鼓擂。我市将围绕“智慧城市”建设目标,逐步实现“数字化城市管理”向“智慧化城市管理”转变,用“智慧”担起城市“大管家”之责,把“家”管理得更好、更有序、更整洁。

“智慧”扩容“数字化”

市城市管理信息中心的有关负责人介绍,数字化城市管理系统将进行全方位升级扩容,努力扩大覆盖范围,增加已普查的城市管理部件数量,通过数据库扩容推动信息数据的共享,来建立精确、敏捷、高效、全方位的指挥和应急处置系统,形成柳州特色的长效城市管理模式。

今年,我市将积极推进柳江县、鹿寨县2个重点试点县数字城管系统建设。

2017年拓展至柳城县、融水苗族自治县、融安县、三江侗族自治县完成第三期项目建设。探索研究运用物联网、云计算和大数据等现代信息技术,做好“延伸服务”,逐步推动“互联网+”数字城管大平台建设,进一步提升日常工作的数字化、信息化,推进城管执法工作的信息共享和资源整合优化,提高工作效率。

此外,数字化城市管理将按照“一支队伍管执法”的思路,建立“行政执法监督一体化平台”,建设市区县一体化的网上办案和查询系统,提高工作效率、执法透明度以及综合执法水平,强化城管执法队伍的内部管理。

在市城市管理委员会专门设立数字化城市管理系统工作组的基础上,引导各城区政府成立了相应的机构。出台了《柳州市数字化城市管理实施办法》《柳州市数字化城市管理部件、事件立案与处置标准》《柳州市数字化城市管理考评细则》等规范性文件。采取“统一接收,归口管理,属地为主,各负其责”的联动工作机制,在各城区分设数字城管二级指挥平台,成立城区(管委会)城市管理信息中心,各市直委、办、局以及市级企业安排专人负责数字城管案件的派遣、督办、反馈工作,确保案件派遣、处置及时准确。

“数据”构筑“大城管”

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,加强市政设施运行管理、交通管理、环境管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库。这给我市用“数据”构筑“大城管”带来了机遇。

“数字化城市管理只有起点,没有终点。”市城市管理信息中心一名负责人说,数字化城市管理要抢抓机遇,实现质的提升。今年,数字化城市管理系统将用“互联网+”思维,完善“一级监督、两级指挥、三级管理、四级网络”模式,着重练好“内功”,探索研究将数字化城市管理平台应用于市容环卫、园林绿化、行政执法等部门,做好延伸服务。积极推动城区、管委会平台高位监督,各城区和管委会参照鱼峰区网格化高位监督的管理模式,推进应急、非应急指挥平台整合,建立联动机制,出台和完善区层面的管理和考评办法。

有序推动“全民城管”建设,在鼓励市民举报“车窗抛物”的基础上,研究探索“全民目击、全民参与”的“全民城管”模式,贴近民生、注重民意、集中民智,合力当好“管家婆”。

加强公众服务平台建设,为市民各种渠道上报的案件设立统一的管理平台,增加互动机制及便民应用,建立统一管理平台并引入便民服务平台。公众服务平台将为公众参与城市管理提供便利,通过系统平台将城市管理和建设的成果信息与市民进行分享和互动。为市民提供公众服务APP、微信便民服务平台,方便市民对身边发生的城市管理案件进行上报,并通过该平台及时反馈市民上报案件的处置结果,让市民对案件的办理进行评价,达到为民办实事的目的。